23年間壊れなかった外構工事

23年ぶりのご来店。壊れなかった外構が、次の庭づくりにつながった話 先日、とても嬉しいご相談がありました。 23年前に当社で外構・お庭工事をさせていただいたお客様が、再度ご来店されました。 お話をうかがって、冒頭に 「23年間、壊れていないから、また相談に来ました。」と すごく嬉しいお言葉と、 しっかり作らせていただいて良かったと改めて思いました 外構工事は、完成した時がゴールではなく 年月が…

投稿日:2025.08.27 最終更新日:2025.12.19

「防草シートを敷いたのに、数年でまた雑草が…」

「これから敷こうと思うけど、本当に効果があるの?」

そんな経験や疑問、ありませんか?

これは、防草シートのDIYで非常によくある失敗であり、多くの人が抱く不安でもあります。

なぜ、プロが手がけた庭とDIYとでは、これほどまでに差が生まれてしまうのでしょうか。

実は、雑草を効果的に防ぐためには、シートそのものよりも、「地面の下地処理」が一番大切です。

この記事では、庭づくりの専門家が、DIYで失敗しやすいポイントからプロが実践する方法、後悔しない防草シートの選び方・敷き方まで、しっかりと解説します。

後悔しないために知っておくべきポイントは、主に以下の4つです。

「せっかくきれいにした庭なのに、気がついたら雑草だらけ…」そんな経験、ありませんか? 抜いても抜いても生えてくるし、放っておくと見た目も台無し。 草むしりの時間ももったいないし、正直ちょっと憂うつになりますよね。 しかし、雑草対策は「防げれば何でもいい」というわけじゃありません。 どうせなら

【プロフィール】

「お客様の想いを汲み取り、期待を超える提案」を信条とする一級エクステリアプランナー。外構業界で約20年の経験を活かし、タイルを効果的に使ったモダンデザインから趣のある和庭、雑木を活かした空間演出まで幅広く手がける。リクシルデザインコンテストでの金賞受賞をはじめ、主要メーカーのコンテストで多数の受賞歴を持つ。

【保有資格】

1級エクステリアプランナー、ブロック塀診断士、職長・安全衛生責任者、2級福祉住環境コーディネーター、2級色彩検定、測量士補

【趣味】

家族とのキャンプ、バイク、鮎釣り、猫、温泉、散歩

雑草対策の定番ともいえる防草シート。

なぜシートを敷くだけで、あのしつこい雑草の成長を止められるのでしょうか。

その効果は、主に以下の3つのシンプルな仕組みで成り立っています。

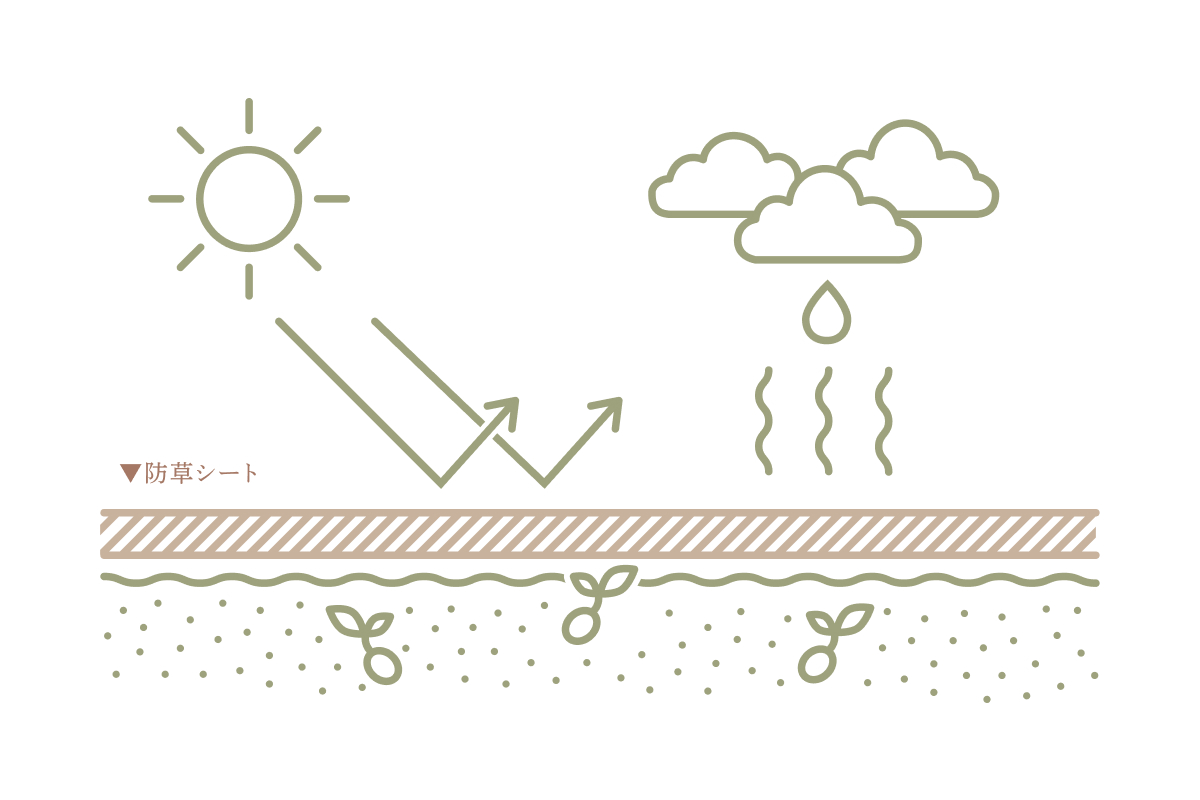

雑草の成長に欠かせない太陽光を、シートで物理的にシャットアウトします。

植物が光合成を行うには、最低限の光量(光補償点)が必要ですが、多くの雑草ではそれが約500ルクスとされています。

一方で、真夏の強い日差しは10万ルクスにも達するため、雑草を完全に抑えるには99%以上の高い遮光率が求められます。

プロが使用する高品質な防草シートは、この基準をしっかりとクリアしており、シートの下に光をほとんど通しません。

そのため、雑草は光合成ができなくなり、成長をストップさせられる、というわけです。

シートのもう一つの重要な役割は、物理的な「壁」となってくれることです。

高密度で強度の高いシートが地面をしっかりと覆うことで、たとえば地中で雑草の種が発芽しても、芽が地上に出てくるのを防ぎます。

特に、スギナやチガヤのように先端が鋭く、貫通力の強い雑草に対しては、シート自体の物理的な強度がとても重要になります。

手頃な価格で薄いシートでは、こうした強い雑草にあっさりと突き破られてしまうことが少なくありません。

光を遮るだけでなく、シートを突き抜けさせない強さが必要なんですね。

「シートで地面を覆ってしまうと、水はけが悪くなるんじゃない?」と心配されるかもしれませんね。

しかし、ほとんどの防草シートは、水や空気を通す特殊な構造になっています。

そのため、大雨が降っても水たまりができにくく、土壌の健康に必要な水分や空気が保たれるため、庭木の根などにも悪影響を与えません。

不要な雑草の成長だけを選択的にブロックし、地面の環境は健全に保つ。

これも、防草シートが持つ優れた機能の一つです。

多くのメリットがある防草シートですが、もちろんデメリットもあります。

両方をきちんと理解した上で、ご自身の庭に最適な対策か、一緒に考えていきましょう。

まず、防草シートがもたらす主なメリットを4つご紹介します。

一度正しく施工すれば、その効果は長く続きます。

特に、プロが使用するような高品質な不織布タイプのシートであれば、5年、10年、あるいはそれ以上にわたって雑草が生えにくい状態を維持できます。

毎年のように繰り返される、あの面倒な草むしりから解放される点は、時間的にも精神的にも大きなメリットといえるでしょう。

防草シートは、物理的に雑草を抑える方法なので、除草剤などの化学薬品を使う必要がありません。

土壌を汚染する心配がなく、小さなお子さんやペットが庭で遊ぶご家庭でも、安心して使えます。

環境への負荷も少なく、安全性の高さは大きな利点です。

防草シートの施工は、地面を整地し、シートを敷いてピンで固定する、という比較的シンプルな作業です。

そのため、DIYに慣れていない方でも取り入れやすい雑草対策といえます。

材料もホームセンターやインターネットで手軽に購入でき、コンクリートを打設するなどの大掛かりな工事に比べて、気軽に試せる点も魅力です。

多くの防草シートは水を通す性質(透水性)を持っているため、雨が降っても地面に水が溜まるのを防ぎ、庭の排水性を保ちます。

そのため、ぬかるみができにくくなるだけでなく、ジメジメした環境を好む蚊などの害虫の発生を抑制する効果も期待できます。

一方で、防草シートを導入する前に知っておくべきデメリットや注意点もあります。

「防草シートは何年もつの?」という質問をよくいただきますが、実は品質によって1年から半永久的なものまで、耐用年数は大きく変わります。

手頃な価格で薄いシートは、遮光性や物理的な強度が不十分で、数年も経たずに雑草に突き破られてしまったり、紫外線で劣化してボロボロになったりすることも多いです。

シートの性能が、そのまま雑草抑制効果の持続年数に直結する、という点は覚えておくべきポイントです。

シート自体の性能が高くても、敷き方が正しくなければ効果は半減してしまいます。

たとえば、シートの重ね合わせが不十分だったり、壁際に隙間が空いていたりすると、そのわずかな隙間から光が差し込み、雑草が勢いよく生えてきてしまいます。

正しい知識に基づいた丁寧な施工ができて初めて、防草シートは本来の性能を発揮するのです。

ほとんどの防草シートは樹脂でできているため、太陽の紫外線に弱いという性質があります。

シートをむき出しの状態で長期間放置すると、紫外線によって劣化が進み、強度が低下して破れやすくなってしまいます。

シートを長持ちさせるためには、上に砂利や人工芝などを敷いて、紫外線から守ってあげることがとても大切です。

防草シートの色は黒や緑が一般的で、そのまま敷いただけでは、お世辞にも美しい庭とはいえません。

庭の景観を考えるのであれば、シートの上に仕上げ材を施工することは必須です。

どのような仕上げ材を選ぶかで、庭の印象はガラリと変わります。

たとえば、色や形が豊富な砂利を選べば、和風から洋風まで、デザイン性の高いおしゃれな雑草対策が可能です。

また、緑が美しい人工芝を敷けば、お子さんやペットがのびのびと遊べる空間に変わります。

この仕上げ材にかかる費用や手間も、計画に含めておく必要がありますね。

「シートを敷いただけ」の簡単なDIYのはずが、数年で元通り…。

そんな残念な結果になってしまうのは、なぜなのでしょうか。

せっかくの対策が無駄になってしまう、多くの人が陥りがちな5つの失敗パターンと、そうならないためのプロの対策を具体的にお伝えします。

DIYでもっとも見落とされがちなのが、この下地処理です。

雑草を刈り取っただけで、地中に残った根や石を取り除かずにシートを敷いてしまうと、地面が平らにならず、シートが浮き上がってしまいます。

このデコボコが、シートが破れる直接的な原因になるのです。

プロの施工では、まず雑草を根こそぎ取り除き、地面を平らにならした上で、「転圧機」という専用の機械で地面を固めます。

この一手間が、シートの密着度を高め、破れを防ぎ、寿命を大きく延ばすのです。

ホームセンターなどで安価に手に入る薄いシートは、紫外線に弱く、数年で劣化してボロボロになることがあります。

また、スギナやチガヤのような貫通力の強い雑草は、いとも簡単にシートを突き破ってしまいます。

1年でダメになった場合、上に砂利や人工芝を敷いていたとしたら…。

想像するだけでゾッとしますね。

プロは、雑草の種類や土地の状況を見極め、高密度で耐久性の高い不織布タイプのシートを選定します。

初期費用は高く感じても、長期的に見れば張り替えの手間やコストを大幅に削減できるというわけです。

シートの重ね合わせが不十分だったり、壁際に隙間が空いていたりすると、そのわずかな隙間から光が差し込み、雑草が勢いよく生えてきてしまいます。

「10cm以上の重ね幅を確保する」「重ね目は専用のテープでしっかり固定する」といった基本が守られていないことが、実は非常に多いんです。

プロは、シートの端部をコンクリートブロックなどの構造物でしっかり押さえたり、専用の接着剤を使ったりと、隙間を一切作らないための工夫を凝らします。

シートを固定するピンの間隔が広すぎると、強風にあおられてシートがめくれ上がってしまいます。

一度めくれてしまうと、そこから土が入り込み、新たな雑草の温床となります。

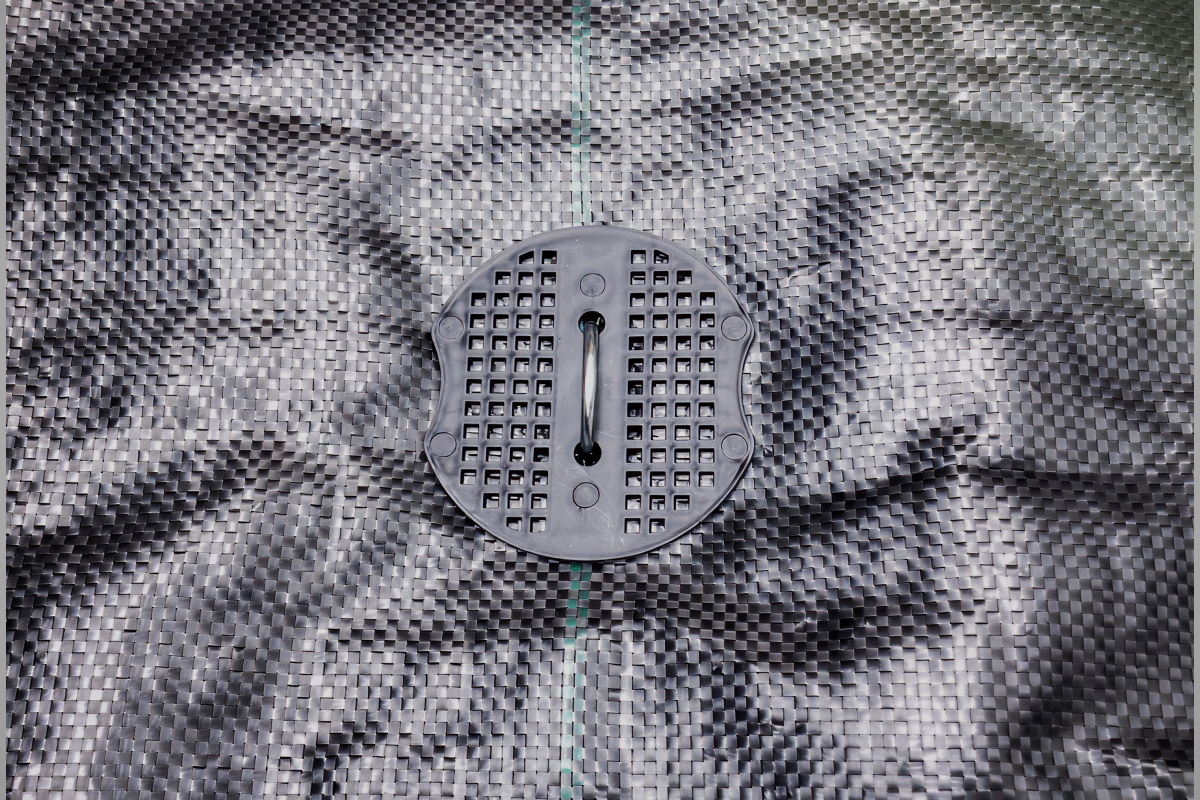

プロは、シートの種類や風の強さを考慮し、適切な間隔(50cm〜1mが目安)でピンを打ち込みます。

さらに、ピンを打った穴が将来的な雑草の侵入口にならないよう、上から補修テープを貼って隙間をなくす処理も行います。

ほとんどの防草シートは、紫外線に長時間さらされると劣化してしまいます。

シートを敷いただけで満足してしまい、上に砂利などを敷かずに放置すると、数年でシートの強度が落ち、簡単に破れてしまうのです。

プロの施工では、防草シートはあくまで「下地」と考えます。

必ず上に砂利や人工芝、ウッドチップなどを5cm以上の厚みで敷き詰め、シートを紫外線から守り、効果を長持ちさせます。

プロはシートを単体で選びません。

「どんな種類があるか」を把握した上で、庭の状況や目的に合わせて最適な一枚を判断します。

その思考の順序を、ここで具体的に解説しますね。

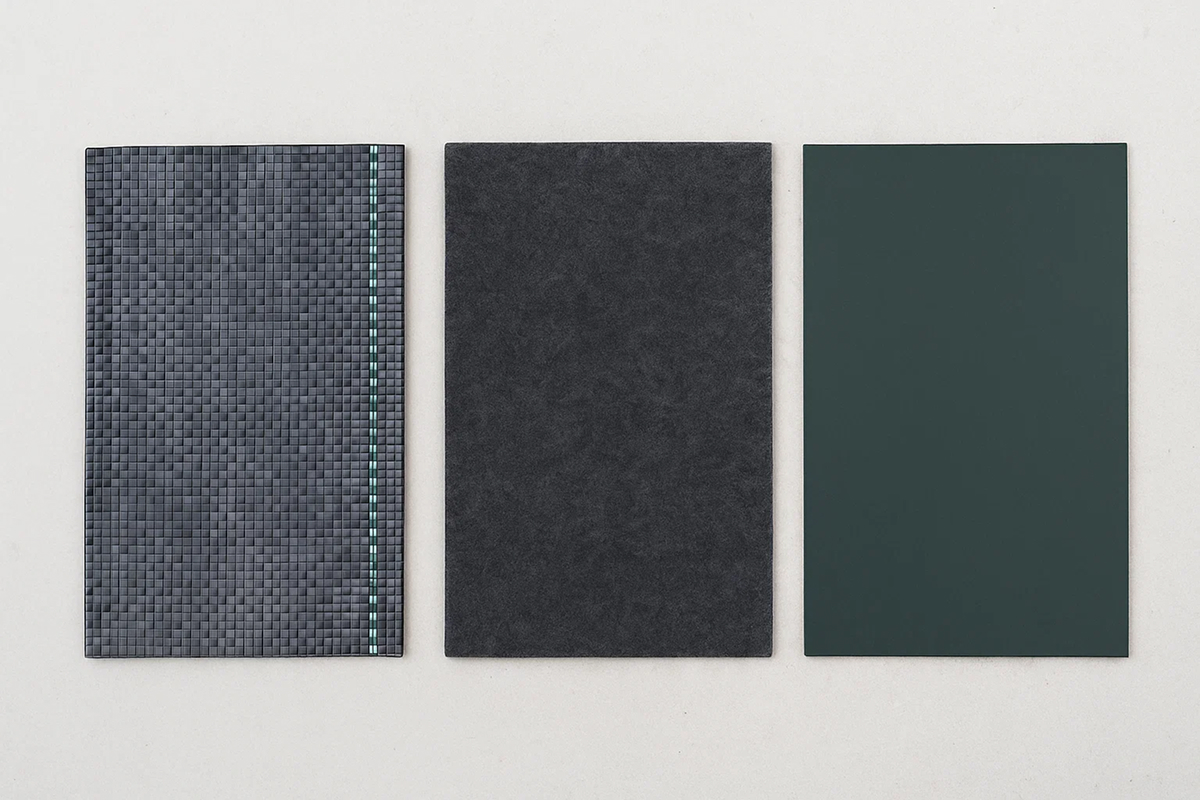

防草シートには、主に3つのタイプがあります。

比較的安価で、ホームセンターなどで手軽に入手できます。

ただし、耐久性や雑草の貫通抵抗性は他のタイプに劣るため、人があまり歩かない場所や、数年程度の短期的な対策に向いています。

ポリエステルなどの繊維を絡み合わせて作る、高密度でしなやかなシートです。

強度が高く、スギナなどの強い雑草も抑え込めます。

水はけも良いため、砂利の下地として使うのが一般的で、プロも推奨するバランスの取れたタイプです。

複数の素材を組み合わせて作られた、非常に強度の高いシートです。

10年以上の耐用年数を誇る製品も多く、車の乗り入れがある駐車場や、絶対に雑草を生やしたくない場所など、過酷な条件下でも効果を発揮します。

シートの種類を理解したら、次は以下の3つの視点で絞り込んでいきます。

駐車場のように車の重量がかかる場所と、人が歩くだけの通路とでは、シートに求められる強度は全く異なります。

「誰が」「どのように」使う場所なのかを明確にすることが、シート選びの第一歩です。

「とりあえず3〜5年くらい雑草がなければ良い」のか、「10年以上、草むしりの手間から解放されたい」のかで、選ぶべきシートは変わります。

期待する効果の持続年数と、予算のバランスを考えて選びましょう。

施工面積が広いほど、シートの単価が全体の費用に大きく影響します。

広い庭であれば、初期費用はかかっても、張り替えのリスクが少ない高耐久なシートを選ぶ方が、結果的にコストを抑えられる場合があります。

同じシートを使っても、プロの施工とDIYでは仕上がりと寿命が大きく変わります。

その差が生まれる4つの重要工程と、プロの技術のポイントを、少し詳しくお話しします。

DIYとの最大の違いは、この下地処理にあると言っても過言ではありません。

プロは、まず地中の根や石を丁寧に取り除いて地面を平らにならし、「転圧機」という専用の機械で地面をしっかりと締め固めます。

この作業により、地面の凹凸がなくなり、シートが破れるリスクを大幅に減らせます。

プロは、シートを敷く際に「重ね幅10cm以上」という基本を徹底します。

さらに、壁際や構造物との間に隙間ができないよう、寸法を正確に測ってシートをカットし、重ね合わせた部分は専用のテープや接着剤で固定して、光が入り込む隙間を完全になくします。

シートを固定するピンは、風の影響などを計算し、適切な間隔で打ち込みます。

さらに、ピンを打った穴から雑草が生えてこないよう、上から保護テープを貼って塞ぐといった細やかな配慮も欠かしません。

シートの端がめくれてこないよう、縁石やブロックで見切りを入れるのも、プロの仕事です。

プロは、シートを紫外線から守るため、必ず上に砂利や人工芝などの仕上げ材を施工します。

砂利であれば5cm以上の厚みを確保し、シートが露出しないように均一にならします。

この仕上げ材が、シートの寿命を決定づける重要な役割を果たすのです。

雑草対策にかかる費用は、誰もが気になるところですよね。

ここでは、専門業者に依頼した場合と、DIYで行った場合のそれぞれの費用相場を、具体的な内訳とともに詳しく解説します。

ご提示いただいたテキスト内の `` およびその閉じタグ `` を、すべて `` および `` に置換いたしました。 —

業者に依頼する場合, 費用は「整地費」「シート代」「施工費」などを合わせて、1㎡あたり2,500円〜6,000円が相場です。

これに加えて、砂利や人工芝などの仕上げ材の費用がかかります。

| 面積 | 費用相場(仕上げ材除く) |

|---|---|

| 30㎡ | 75,000円〜180,000円 |

| 50㎡ | 125,000円〜300,000円 |

DIYの場合、主な費用は材料費です。

シートの種類によって価格は大きく異なりますが、一般的な不織布タイプであれば1㎡あたり300円〜1,000円程度です。

30㎡なら9,000円〜30,000円が目安となりますが、これに加えて固定ピンや粘着テープ、道具代などがかかります。

初期費用は安く済みますが、もし失敗して数年でやり直すことになれば、結果的に業者に頼むより高くつく可能性も十分にあります。

防草シート以外にも、さまざまな雑草対策があります。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、ご自身の庭に最適な方法を見つけましょう。

| 対策方法 | メリット | デメリット | 費用相場(/㎡) |

|---|---|---|---|

| 防草シート |

|

|

2,500円〜 |

| 砂利敷き |

|

|

3,000円〜 |

| 人工芝 |

|

|

7,000円〜 |

| タイル |

|

|

15,000円〜 |

| コンクリート |

|

|

10,000円〜 |

このように、完全に雑草をなくすならタイルやコンクリートが確実ですが、費用が高くなる傾向にあります。

砂利や人工芝は、防草シートと組み合わせることで、コストと効果のバランスが取れた対策が可能です。

A. シートの品質と施工方法によって大きく変わります。

プロが推奨する高耐久シートを、正しい手順で施工し、砂利などで紫外線から保護した場合、10年以上、条件によっては半永久的に効果が持続することもあります。

A. 駐車場として使用する場合は、乗用車の重量に耐えられる、最高ランクの強度を持つ防草シートが必要です。

また、シートだけでなく、車が乗っても地面が沈まないよう、砕石などを入れて固める強固な下地作り(路盤整備)が必要です。

A. 業者によっては対応してくれる場合もありますが、断られることの方が多いでしょう。

多くの業者は、自社で品質を保証できる材料を使って施工することで、工事全体の責任を負っているためです。

施主が用意した材料での施工は、保証の対象外となることがほとんどです。

防草シートの施工で後悔しないためには、信頼できる業者選びがなによりも重要です。

以下の5つのポイントを、ぜひチェックしてみてください。

これらのポイントを踏まえて業者を選ぶことで、満足のいく雑草対策が実現できるでしょう。

ここまで、防草シートを使った雑草対策について、その仕組みから失敗例、プロの施工方法まで詳しく解説してきました。

防草シートの雑草対策は、「シート選び」と「丁寧な下地処理」が命です。

今はインターネットなどでやり方を知ることはできますが、下地を固める「転圧」のような、仕上がりを左右する作業を個人で完璧に行うのは、想像以上に大変な作業です。

せっかくの手間が水の泡になり、結局また雑草に悩まされる…という結果になっては意味がありません。

「うちの庭の場合は、どうするのが一番いいんだろう?」 「費用は、結局いくらかかるんだろう?」

そんな疑問をお持ちなら、愛知県小牧市で豊富な実績を持つ私たち堀央創建に、ぜひ一度ご相談ください。

私たちは、年間300件以上の工事を手がける外構の専門家として、あなたの庭の状況やご予算に合わせた最適なプランをご提案します。

無理な営業は一切ありませんので、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

— 他に修正や、HTML構成の変更などのご要望があればお知らせください。

23年ぶりのご来店。壊れなかった外構が、次の庭づくりにつながった話 先日、とても嬉しいご相談がありました。 23年前に当社で外構・お庭工事をさせていただいたお客様が、再度ご来店されました。 お話をうかがって、冒頭に 「23年間、壊れていないから、また相談に来ました。」と すごく嬉しいお言葉と、 しっかり作らせていただいて良かったと改めて思いました 外構工事は、完成した時がゴールではなく 年月が…

門扉がギシギシ音を立て始めた、鍵が引っかかるようになった、サビが目立ってきた。 いよいよ交換かなと考え始めると、「いくらかかるんだろう」「どこに頼むのがいいんだろう」と気になってきますよね。 見積もりを取ってみると、業者によって金額がまちまち。 「追加費用」という言葉も聞こえてきて、結局いくら用意すればいいのか見えにくい。 これは、門扉交換の費用が「扉の価格」だけでなく、門柱や基礎の状態によって…

玄関の段差が高齢の親にとって負担になっている。 車椅子での出入りを楽にしたい。 将来に備えて今から準備したい。 そんな思いから、玄関スロープの後付けを検討される方が増えています。 ただ、 「本当にうちの玄関に作れるのか?」 「どんなスロープを選べばいいのか?」 「費用はどれくらいかかるのか?」 と、判断に必要な情報が整理できず、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。 実際、安全性を確保するには段差…